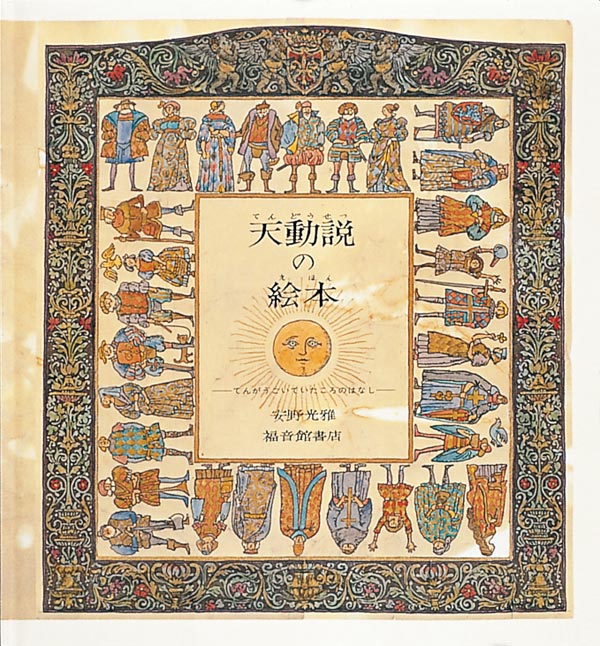

小さい頃、この本を読んでもらうのが好きだった。絵巻物のように細部まで描き込まれた人々の営みは、見所が一杯で、無数の物語を見た。一見、絵本にしては文章が長いようだが、読んでもらうこちらとしては丁度良い案配という訳だ。天が動くと信じられていた時代、地には果てがあり、星占いが天文学で、人は流れ星を拾おうとした。魔法使いや錬金術師、海の向うに冒険があった頃から、やがて来る地動説の時代を予感させる船出までが、一貫して俯瞰アングル(神の視点)の見開き1シーンで描かれて行く。またその画面も一貫して近景から遠景へと徐々に引かれて行き、時代と共に「見えてくる」というシカケが絵本全体で行われる。写実と空想が共存する安野の作風と、お話の主観と客観との視点関係が素晴らしく合致していて、構造的にも完璧な仕上り。今でこそ「中世然とした作りの、ユニークな科学絵本」と紹介されているが、まだガリレオの宗教裁判の誤りも認められていなかった発売当初、オビには「星占いが流行し、科学の断片的知識が尊ばれる現代に、安野光雅が世に問う新しい科学絵本!」とあり、本人も『解説とあとがき』で「地動説が本当にわかっていれば、天動説時代の迷信の魔術や、占星術を信じてはならぬはずです。」とまで言及していて、実は社会批判の色濃い作品だったようである。しかし、その安野の空想性は、より迷信世界の魅力を描き出していて、逆に科学文明によって失われて来たものへの哀愁が、際立っているように思われる。子供の自分が惹かれたのも、より古代の時代だった。余談だが、アリスタルコス(紀元前280年頃)が既に地動説を唱えていて、アレキサンドリアが陥落して大図書館が焼失した641年から、ニュートンが不動のものとする1687年まで約千年、ギリシャ学問より歴史が後退していたことは、改めて感慨深い。そして、ラスト2シーン。お話が終わった後、尚も余韻のように続くその2シーンに、僕はこの絵本の真価を見る。地の果てがあった平らな地平から、人はやがて地球儀という球体認識を手にする訳だけど、その地球儀が置かれる場所からも平らな地平は見えている。その瞬間、はたと気付いたというか、我に返ったというか、僕は急にこの世界が「何なんだ、ここ?(汗)」と全く不思議でしかたなくなってしまった。この感動は、きっとニュートンがリンゴの落ちるのを見た地平につながっている。わからないことは遥か宇宙に広がっていて、僕は哲学の入口に立たされていた。

基本情報

- カテゴリ

- 絵本

- ページ数

- 48ページ

- サイズ

- 25×23cm

- 初版年月日

- 1979年08月05日

- シリーズ

- 安野光雅の絵本

- ISBN

- 978-4-8340-0751-0

- テーマ

- ほっと一息つきたいときに

みんなの感想(1件)

※いただいた感想は編集を加えたうえで、弊社宣伝物に使用させていただくことがございます。また、本サイトのより良い運営を妨げると判断した感想は、予告なく削除する場合がございます。ご了承ください。

※ご意見・ご感想への返信はいたしておりません。ご質問・お問い合わせについてはこちらをご参照ください。

※ご登録いただいたメールアドレスは、レビューに関する弊社からの問い合わせや連絡等の目的以外には使用しません。