第2回 「その子らしさ」を育む

生まれてまだわずかな時しかたっていない幼い子どもたちには、毎日の生活の中で、夕焼けの色を見る、雨の音を聞く、花の香りをかぐ、人形に頰ずりする、スープを味わうなど、五感を使って感じたことを、心の中にたくさん蓄えてほしい。また、お父さんやお母さんとおしゃべりしたり、出かけたり、友だちと遊んだり、けんかしたりといった日常のあれこれも、大切にしていってほしい。心を動かすそれらの積み重ねが、子どもの土台を作っていくのではないかと思うからだ。

しかし、幼い子どもが自分で直接体験することには限りがある。もっともっと知りたい、何でもやってみたいと思う子どもたちには、その心を満たしてくれるものがさらに必要だ。それが、ふだんの生活では得られない面白い体験や、ふしぎな冒険をさせてくれる、絵本やお話ではないだろうか。

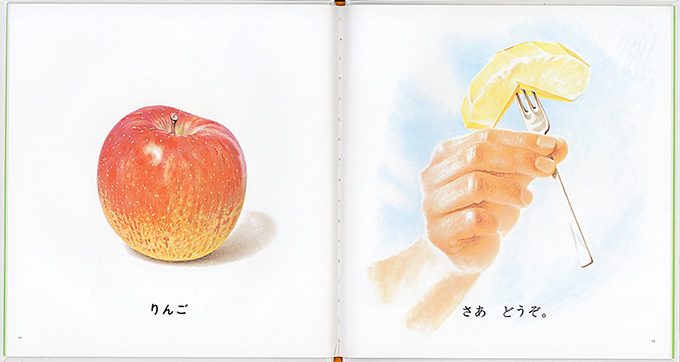

初めて絵本にふれるごく幼い子には、まずなじみのあるものが登場する絵本が親しみやすい。「あ、知ってる!」と、すぐに絵本の中に誘われていくからだ。『くだもの』という絵本には、子どもが知っているおいしそうなくだものがたくさん登場する。

最初のページを開くと、丸い大きなすいかの絵。文字は「すいか」だけ。次に、半月形に切られた赤いすいかが登場し、「さあ どうぞ」と勧められれば、思わず手を伸ばしてしまいそうだ。桃、ぶどう、梨と、本物そっくりのくだものが丸ごと現れ、次にすぐ食べられる形で「さあ どうぞ」とやさしく勧められる。子どもは思わず指でつまんだり、もぐもぐと食べるまねをしたり、ほんとうになめてしまったり。食べたことのある子は、その香りや味を思い出すだろうし、知らない子は、実際に見たときに「さあ どうぞ」ということばが聞こえてくるかもしれない。「どれが好き?」「明日のおやつは、りんごにしようか」などと、一緒に見ながら、親子のおしゃべりもはずみそうだ。

『でんしゃ』も、子どもたちが好きなものをしっかり見せてくれ、さらに遠くの旅に連れていってくれる絵本だ。表紙を開くと、上から見た線路の絵。線路は次のページにも続き、「せんろです」とひと言。その後、「でんしゃが はしっています」と、山の中を走る電車が登場し、お客さんをたくさん乗せ、貨物列車とすれ違って走っていく姿が描かれる。子どもが見たいもの、知りたいことが簡潔に、的確に表現され、絵にも文にも無駄がない。

幼い頃、ボロボロになるまでこの絵本を楽しみ、「せんろです」と言いながら電車のおもちゃで遊んでいた子が、高校生になって、夏休みに同好の仲間とローカル線に乗る旅に出かけたという話を聞いた。大きくなれば、そんなこともできるようになるのだ。

実際の体験と絵本やお話の中でした体験は、互いに助けあって子どもの世界を広げていき、一人ひとりの「その子らしさ」を育んでいるのではないだろうか。

紹介した本

『くだもの』平山和子 作(福音館書店)

『でんしゃ』バイロン・バートン 作・絵/こじま まもる 訳(金の星社)

山口雅子(やまぐち まさこ)

1946年神奈川県生まれ。上智大学外国語学部卒業。松岡享子主宰の家庭文庫で子どもの本にかかわる。東京子ども図書館設立と同時に、職員として参加。退職後は、子どもと本の橋渡し役として、絵本や語りの講座で講師を務める。著書に『絵本の記憶、子どもの気持ち』(福音館書店)がある。

2025.04.03