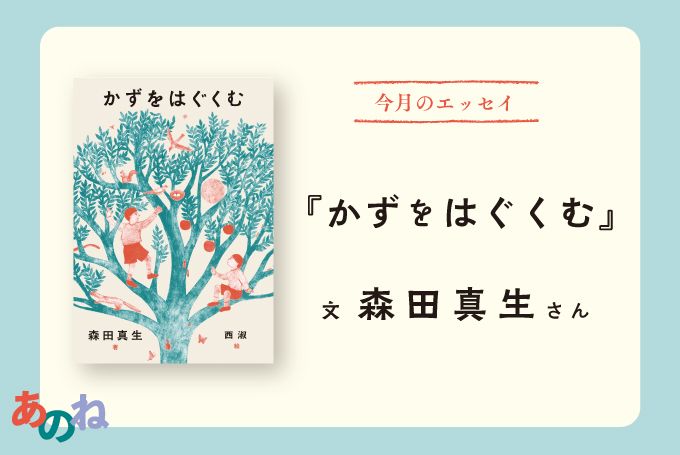

今月の新刊エッセイ|森田真生さん『かずをはぐくむ』

4月の新刊『かずをはぐくむ』は、独立研究者、森田真生さんによる、エッセイ集です。月刊雑誌「母の友」誌上に2020年から5年にわたって連載されたものを一冊にまとめたものです。子どもと共に探し、育む、「数」の世界とは――。刊行に寄せて、森田さんに思いを綴っていただきました。

数を育む

森田真生

朝の八時――今日はこれから、次男の通っている幼稚園に、来年から入園する子どもたちが遊びにやって来る「お招き会」の日だ。

「八時半には出発しようね」と、僕は五歳の次男に言う。彼は食卓の上に置かれた時計を見ながら、「この長い針が8になったら八時半?」と聞く。「長い針が6になったら八時半だよ」と僕は答える。「え?」と彼は、不思議そうに時計を見つめる。

時計を読むこと、長さを測ること、予定を立てること、計算すること……僕たちの生活は、いつも数にいろどられている。だが数にたどりつくまでには、長い道のりがある。時間をかけて学び、驚き、発見しながら、僕たちは少しずつ、心のなかに数を育んでいく。

読めない時計の針の動きが不思議だったこと、メジャーで何でも長さを測ってワクワクしたこと、百まで数えられて嬉しかったこと、たし算ができるようになって誇らしかったこと、だれもが数との出会いのなかで、二度とない大切な時間を重ねてきたはずだ。

そんな時間もしかし、あっという間に過ぎ去っていく。数がわかるまでにどれほど多くの学びと驚きがあったか、いつしか僕たちはすっかり忘れていく。

子どもたちの存在は、また思い出させてくれるのだ。わからなかったことがわかるようになる、数のない世界が、数のある世界に変わる、その道程がいかに新鮮な驚きに満ちていたか、彼らの歩みが、また教えてくれるのだ。

『かずをはぐくむ』は、二〇二〇年の春から二〇二五年まで続いた「母の友」での連載がもとになっている。目の前で育っていく子どもたちの姿に導かれながら、僕自身もまた、心のなかに数が育まれていく、懐かしくて新しい道を、一からたどりなおしてきた。

西淑さんの絵とともに歩んできた連載だった。テキストにこたえて描いてくださる絵を見るたびに、西さんの眼差しのあたたかさと柔らかさに抱かれ、本当に幸せな気持ちになった。鈴木千佳子さんが、さらにデザインの力で、連載の言葉と絵に、新しい生命を吹き込んでくださった。

長男は最近、学校で小数を学んでいるらしい。近代科学の基礎を打ち立てたガリレオ・ガリレイでさえ、まだ使えなかった小数だ。

息子はノートを開き、「お父さん、小数の問題を出してくれる?」という。生まれたばかりの彼を腕に抱いたとき、数を理解し、計算できるようになる彼の姿など、僕にはまだとても想像できなかった。

数のない世界から、数にいろどられた世界へ、これからもたくさんの子どもたちが歩んでいくだろう。ときには立ち止まり、道草もしながら、それぞれに学びと驚きに満ちた道を歩んでほしいーそんな願いを込めて、この本を届けていきたい。

もりたまさお●1985年生まれ。独立研究者。京都を拠点に研究、執筆の傍ら、国内外で様々なトークライブを行っている。著書『数学する身体』(新潮文庫)で第15回小林秀雄賞受賞、『計算する生命』(新潮文庫)で第10回河合隼雄学芸賞受賞。ほかの作品に『偶然の散歩』『数学の贈り物』(共にミシマ社)、『僕たちはどう生きるか』(集英社文庫)、訳と「そのつづき」を手がけた『センス・オブ・ワンダー』(レイチェル・カーソン著、西村ツチカ絵、筑摩書房)、絵本作品『アリになった数学者』(脇阪克二絵、小社)などがある。

2025.04.02