作品についてもっと知る

苦悶の日々が過ぎて 得田之久

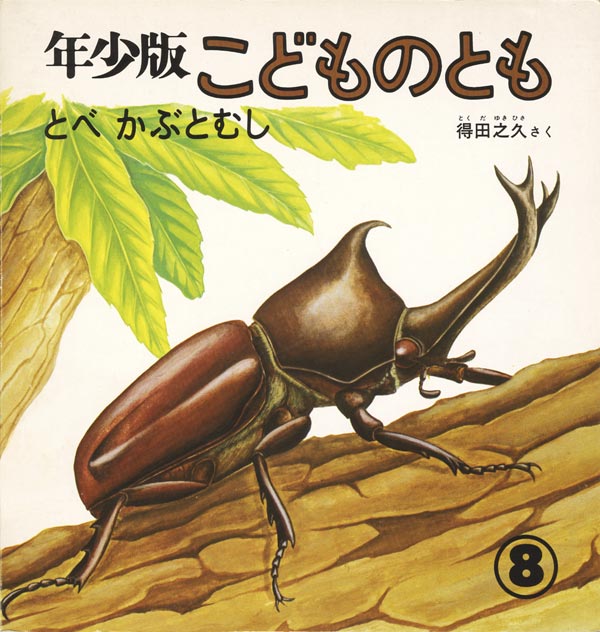

さてさて、何んとも変な絵本を仕上げてしまいました。ストーリーらしいストーリーといったら、一匹のカブト虫が、たかだか五、六メートルの距離の枝を移動して、最後に枝先から飛びたっていくというだけの、非常に単純きわまりないものです。そして、この単純というやつは、世の常としてもっともやっかいなしろものでした。七転八倒、七ころび八起き、わが苦悶の制作の日々が続きました。

さかのぼること一年前のある日、編集者と私は、私のアトリエで怪気炎を上げておりました。「今や日本の絵本界は、その制作陣の能力をはるかに上まわるほどのスピードで、絵本を作り上げている。結果、安易でなげやりな作品の横行は、目に余るものがある。よって、われわれは今ふたたび絵本の原点に立ち返り、ここにひとつの問題提起の作品を仕上げねばならない」

「この絵本では、生物の日常をとり上げよう。写真よりも、実在感があって映画よりも表情を出そう。そこには、大きなドラマがなくても、生命の持つリズムが子どもの心と共鳴しあって、不思議な広がりを作ってくれるにちがいない」

机上の計画はいつだって、デパートの買物の過剰包装のように、バラ色のリボンをつけすぎるのであります。そして、一番の悲劇は、制作者が自分が制作者であることを、ついうっかりわすれてしまうことであります。

企画が終り、いよいよ白い紙に絵かきとして筆をおろす段になると、今までのいき込みはどこへやら、冷たい現実が始まるのであります。あれ程良き協力者だった編集者までが、まるで犯罪の共犯者(文化ってやつは、いつだって犯罪のようなものなのに)になるのを恐れるように、急に空々しい態度をとり始め、しめ切りの日にちをオウムのように連呼する脅迫者に、変貌するのであります。「ロマンにしめ切りなんてあるか」と反論する私も、つい自分の作品を横目で見ると、モゴモゴと、口ごもり勝ちになってしまいます。

かくて、どうにかこうにか作品を仕上げると、制作者たちは不死鳥のごとく活気を取りもどすのであります。

「この名作が、万が一にでも不評なら、それは読者が悪い。だいたい、この絵本の長所がうまく表面に出ていなくても、読者たちは、その後ろにかくれている(いつだって、長所は後ろにかくれているものです)本質を努力してくみとらねばならない。だいたい、失敗するってのは、良い作品だからである」と、まあこういうわけであります。

基本情報

- カテゴリ

- 月刊誌

- ページ数

- 24ページ

- サイズ

- 21×20cm

- 初版年月日

- 1977年08月01日

- シリーズ

- こどものとも年少版

- ISBN

- ー

- テーマ

- ー

みんなの感想(0件)

まだ感想がありません。

ぜひお寄せください。

※いただいた感想は編集を加えたうえで、弊社宣伝物に使用させていただくことがございます。また、本サイトのより良い運営を妨げると判断した感想は、予告なく削除する場合がございます。ご了承ください。

※ご意見・ご感想への返信はいたしておりません。ご質問・お問い合わせについてはこちらをご参照ください。

※ご登録いただいたメールアドレスは、レビューに関する弊社からの問い合わせや連絡等の目的以外には使用しません。