作品についてもっと知る

絵が見えていました 岸田 衿子(詩人)

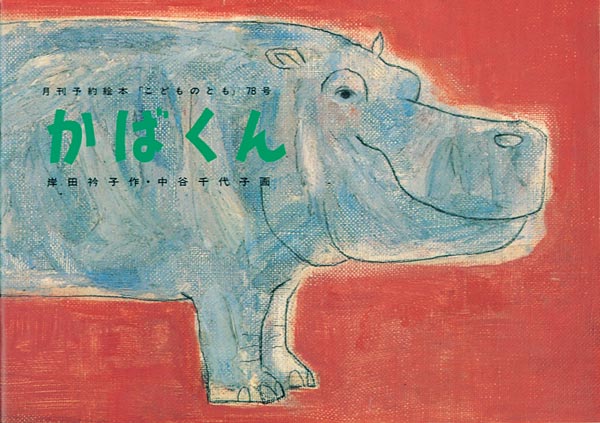

画家の中谷千代子さんと組んで、私がお話(またはうた)を書いた絵本は、「かばくん」が三冊目でした。一ばんはじめの「ジオジオのかんむり」の時にくらべると、絵本作りのこつもわかってきて、余裕があったような気がします。

はじめて「こどものとも」に協力することになったのは、当時私が詩集を出した書肆(しょし)ユリイカの編集長、亡くなった伊達さんのすすめがあったからでした。詩誌「ユリイカ」の詩と絵のページに、長新太さんと組んで時々歌物語を書いていたので、もし子どものためのこういう絵本が作れたらと思っていたところでした。

伊達さんが、福音館で「こどものとも」の編集をしていられる内田路子さん(現在堀内路子さん)に紹介して下さいました。何だかいままでの絵本とちがう、子どもに媚(こ)びたところのない、それでいて楽しく、力強い絵本を作っている人って、どんな人たちだろう、顔を見てみたい、という好奇心もありました。まだ絵本のためのテーマもきまらず、だれに絵をお願いするかも思いつかないまま、当時の松居編集長や内田さんにお逢(あ)いすることがきまると、突然画学生時代からの友だち、中谷さんを誘いたくなりました。中谷さんの独特ないきいきしたデッサン、溢(あふ)れるような陽性の色彩、そして「子どもに絵を教えていると、反対に子どもの絵に教えられちゃうわ」とよく話していたのを思い出したからです。中谷さんもむろん絵本の仕事ははじめてでした。

最初は、じぶんの育てたりすをテーマに書いてみようと思いましたが、そのうちまったく架空のライオンの話を書いてしまいました。この話は中谷さんがとても気に入ってくれました。その頃のことは、たびたび中谷さんが書いているのでここではふれません。

二冊目は、「もりのでんしゃ」です。私の住んでいた山村に、廃線になって使わなくなった電車を払い下げてもらって、家にしている人がいました。森のなかにおいてあるこの電車を動物たちが見つけたことからはじまる話。

つぎの「かばくん」の構想は、すぐにまとまりました。というのは、「かばくん」のうたというのを書いたばかりだったからです。キングレコードから、新しい子どものうたを出す企画があり、俳優の小池朝雄さん(それに妹の今日子も加わり)が吹き込むことになり、小池さんがかってに私にうたを書かせて、プロデューサーに見せたのでした。それは「どうぶつの十二ヶ月」というタイトルで、いろんな動物が登場する十二のうたでできています。そのなかの七月が、「かばくん」でした。一ばんが「おきてくれ かばくん」にはじまる、絵本では四ページのうたと、二ばんの「たべてくれ かばくん」のおわりのうたです。

レコードができないうちに、この十二のうたを松居さんと中谷さんに見せると、松居さんは、しばらく考えてから「このなかの一つできっといい絵本ができますよ、かばくんがいいなあ」ということでした。中谷さんも、かばをぜひ描きたいといいます。それで、このうたを芯(しん)にして、動物園でのかばの一日をテーマにすることにきめました。

北軽井沢の私の山小屋に、画用紙をばらまいて、一場面、二場面と、中谷さんと相談しました。私は、かばとかばの子を出すこと。そして読者のかわりに男の子がかばに会いにゆく。その男の子が、何か小さい動物を連れているといいな、と提案しました。あれこれ考えて、私が「小さいかめを連れてきたら?」といった時の中谷さんのうれしそうな顔は、いまでも目の前に思い出します。かめくんを思いついたのは、うたより何よりも私の自慢なのです。ほとんど対話の短い言葉で展開させるのに時間はかかりませんでした。もう、絵が見えているようなものでしたから。

それから中谷さんの動物園通いがはじまりました。想像していた以上に大らかで、ユーモラスなかばが画面一杯に描かれていてうれしくなりました。

余談ですが、レコードの録音の日に行ってみると、小池さんが「かばくん」のうたを、汗を拭(ふ)き拭(ふ)き入れているところでした。磯部淑さんのこの曲は、まるでアリアのようで、十二のうたのなかでも一ばんむずかしく,抑揚が多いのです。一、二ばんそれぞれおわりの「おきてくれ」と、「たべてくれ」を四回ずつくり返し、「かばくん」を三回ずつくり返します。そして小池さんは十回NGを出しました。最後の「たべてくれ―」の絶唱がおわると、「まるで僕がかばに求愛してるみたいだった?」と、小池さんが反省するくらい迫力がありました。

いままでに中谷さんと組んだ絵本に登場した動物をあげるときりがありませんが、主人公だけでも、相当の数にのぼります。

ライオンととり(「ジオジオのかんむり」、くま、りす、その他(「もりのでんしゃ」)、かば、かめ、その他(「かばくん」「かばくんのふね」)、めんよう、あひる、犬(「ジャコモの毛糸」)、やぎ、おおかみ(「スガンさんのやぎ」)、きつね、ももんが-(「かえってきたきつね」)それにうさぎ、たぬきなどがいます。そして、まだまだ中谷さんに描(か)いてほしい動物たちが待っているようです。

かばと過ごした日々 中谷 千代子(画家)

先日「かばくん」の二十一刷がとどきました。早いもので、初版から十三年もたっているのです。

「かばくん」は岸田衿子さんと二人ではじめて作った絵本「ジオジオのかんむり」から三冊目でした。「ジオジオのかんむり」でライオンを、「もりのでんしゃ」でくまを主人公にした作品を作ったあとでしたから、つぎも動物をテーマにしたものを考えていました。

ありきたりの動物では何かもの足りないし、外国でも日本でもあまり手がけられていないものでおもしろい動物に焦点をあわせ、あれこれと探しているうちに、かばはどうかしらと考えるようになりました。そのことを岸田さんに話していろいろ検討していたのですが、ちょうどその頃、岸田さんの詩で、十二か月の春夏秋冬に登場する動物のなかにかばをうたった詩がありました。

私は、かばはまだほとんど絵本に描かれていなし、感傷的でないところが、たいへん気に入りました。

そこで私は、かばにきめて松居編集長(現社長)と打合わせて、動物園でのかばの生活を絵本にすることにしたのです。

私はさっそく動物園へスケッチに行きました。かばを実際に見ると、想像していたよりきたなく、グロテスクでどうにも困ったものでした。しかしよく観察しているうちに、けっこう愛嬌(あいきょう)のある動物であることがわかりました。

私は、かばをいろいろな角度から描いているうちに、かばの目つきや、尾のあたりのお尻のふくらみや、首のくびれ具合が、何ともユーモラスで、可愛(かわい)らしくますます親しみをおぼえたものです。

かばが水のなかから鼻だけ出してねむっていてなかなかおきてこないので、私は、あの詩の言葉どおり、

「おきてくれ かばくん」

と思わず叫んだりしました。その日はとうとうあきらめて、翌日、朝早く動物園が開くのを待って、かばの小屋へかけつけたことがありました。

かばが大きな口をあけて、キャベツを食べたところは、まったく迫力があって、ここを絵にしなければと思いました。「かばくん」の本のなかで、赤いバックに、かばが口をあけたページの絵は、その時の印象が主になっています。

私は、「かばくん」のなかに出てくる男の子のように、一日中かばと過ごし、いつのまにか、動物園にはだれもいなくなり、あわてて、かばに「さよなら」をしました。あしかの鳴き声を聞きながら夕闇の不忍(しのばずの)池(いけ)をあとにしたことをおぼえています。

その後、かばくんのラフスケッチを持って北軽井沢の岸田さんを訪(たず)ね打合わせをしました。その時、かばと何の動物を対照にしたらいいか山道を散歩しながら相談したことがあります。ねずみにしようか、とりにしようかと、水にもぐる小さな動物たちを思いうかべているうちに、「かめ、かめにしよう」と岸田さんがいいました。私は、これはたいへんよい思いつきだったと思います。

こうして絵本を作っ時の頃が、いまの私には、とても懐(なつ)かしく思い出されます。

私は「ジオジオのかんむり」以来、デッサンを主にして、油絵の技法で、絵本を作ってみました。いまのように絵本が多様でない時でしたから、「ジオジオのかんむり」が出版された時は、油えのぐの色彩とペンの線に抵抗があったようで、おとな向きではないかといわれたこともありました。「かばくん」も同じ手法で作ったものなので、当初はあまり理解されなかったのではないでしょうか。

あの時から十三年も時が流れてしまいました。日本の動物園のかばくんが、世界の国の子どもたちからも好かれていることだけでも、作者にとって、こんなにうれしいことはありません。

一昨年、ロンドンのペンギンブックスの主催する子どもの絵の展覧会に招待された時、あちらの子どもたちにかばの絵を描いてくれとせがまれましたが、やはり子どもたちの世界に国境はないものだと、たいへん楽しくなりました。

基本情報

- カテゴリ

- 月刊誌

- ページ数

- 28ページ

- サイズ

- 19×26cm

- 初版年月日

- 1962年09月01日

- シリーズ

- こどものとも

- ISBN

- ー

- テーマ

- ー

みんなの感想(0件)

まだ感想がありません。

ぜひお寄せください。

※いただいた感想は編集を加えたうえで、弊社宣伝物に使用させていただくことがございます。また、本サイトのより良い運営を妨げると判断した感想は、予告なく削除する場合がございます。ご了承ください。

※ご意見・ご感想への返信はいたしておりません。ご質問・お問い合わせについてはこちらをご参照ください。

※ご登録いただいたメールアドレスは、レビューに関する弊社からの問い合わせや連絡等の目的以外には使用しません。