“歴史好き”になるきっかけに『馬ぬすびと』

『馬ぬすびと』(平塚武二 作/太田大八 画)

みなさん、「歴史」は好きですか? ひょっとしたら、ちょっと苦手、という方もいらっしゃるかもしれません。一方、“歴史好き”という人の中には、子どもの頃、学校の授業で習うより前に、物語でふれ、歴史に興味を持つようになったという方も多いのではないでしょうか。本書は、そんな歴史好きになるきっかけとなるような一冊です。

冒頭、こんな文章から始まります。

文治元年、三月、壇ノ浦の海戦で平家をほろぼした源ノ頼朝は、鎌倉に幕府をひらき、その年の十一月、日本全国に守護、地頭をおいた。それから七年、建久三年の夏のはじめ、鎌倉の西の「親しらず山」とよばれていた丘のふもとで、九郎次という馬ぬすびとがとらわれた。……九郎次は、頼朝が征夷大将軍になった七月、由比ガ浜で打ち首になったが、そのころの記録のようなものが、いまも鎌倉の寿福寺の文庫の中にのこっているという。……

『馬ぬすびと』は、当時の記録をもとに書かれた、創作歴史文学です。鎌倉時代に生きた一人の男・九郎次は、いかにして“馬ぬすびと”になったのか。そしていったい何が起こり、武士たちに捕えられて打ち首になったのか。その顛末を、九郎次自身による力強い語りで描きます。

少しあらすじをご紹介していきます。

「おれの名は九郎次。おれのうまれは、陸奥の国(岩手県)、馬どころで名高い南部だ。都からずんと遠く、草ふかい北国だ。まずしい村の百姓が、おれのおやじだ。」

名前の通り、九郎次は九番目の末っ子。しかし、貧しさの中、兄姉はみな亡くなり、九郎次は若くして跡を継いだのでした。しかし、“ひとかけらの土地もない百姓”である九郎次は、厳しい年貢を課され、道づくり・寺づくりにと駆り出され、生きていくのがやっとという生活でした。

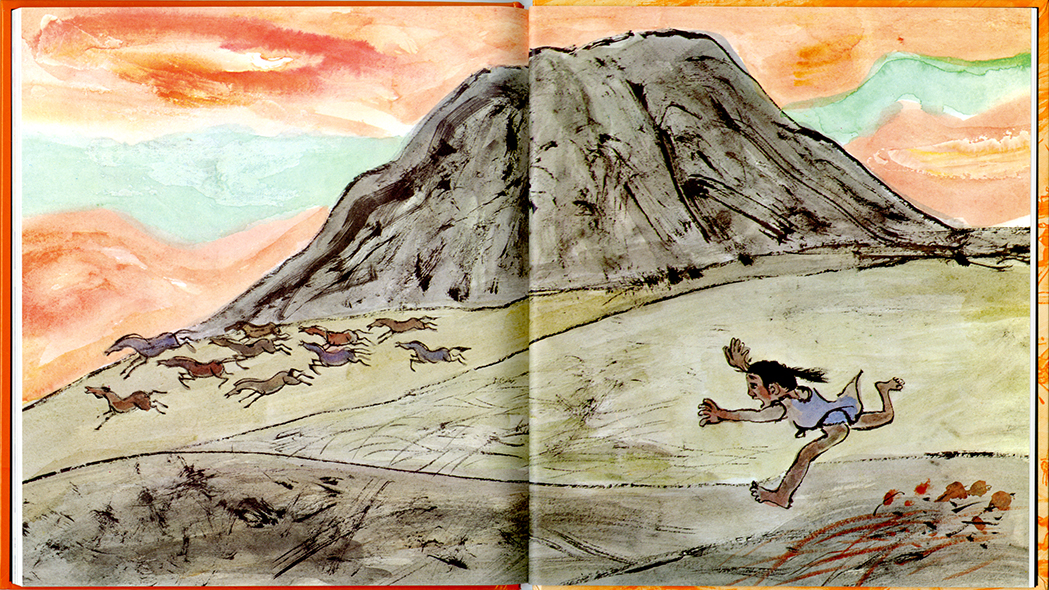

そんな貧しくつらい生活を送る九郎次にも、好きなものが一つありました。それは、岩手山をかける野生の馬を見ること。(あの馬のように走れたら……)と思うと胸の血がわいてくるのです。

十三歳の春、九郎次に転機がおとずれます。馬好きが認められ、武士たちから馬を預かる、とある宿(しゅく)での仕事についたのです。

「人とくらすよりも、馬とくらすほうがいい」という九郎次、つらい仕事にも耐え、念願の馬の世話をするようになると、「馬がよろこべば、おれもうれしい」と、朝から晩まで、馬、馬、馬、という日々を送ります。仕事仲間からは、いくら世話したって自分の馬になるわけでもないのに、と馬鹿にされますが、気にしません。

宿で仕事をするようになってからも、ときどき丘へのぼっては、岩手山をかける野生の馬をながめていました。その中に、子馬のころから知っている、一頭の馬がいました。黒光りするひきしまった体の若いオス馬です。あるときから、九郎次はその馬を、自らの名をとって“九郎”と呼ぶようになりました。

さて、物語が大きく動き出すのは、ここから。鎌倉にいる源頼朝の命で、名馬の産地・南部からも馬が連れていかれることになりました。ついては、野生の馬をつかまえるために、九郎次も駆り出されることになったのです――。

馬への深い愛情から、時の強大な権力に抗して、たった一頭の馬をぬすんだ「馬ぬすびと」となり、壮烈な一生を終えた男の物語です。

刊行は1968年。今から50年以上前に書かれたお話ですが、馬への一途な愛情、平和を願う気持ち、さらには仲間や大切な人との出会いもあり、骨太で切ないお話として読者をひきつけ、今も版を重ね続けています。

ところで、冒頭でお話の結末を明かしてしまうというスタイルは、ちょっとびっくりするかもしれませんが、“その後”がわかっている歴史物語ならではなのかもしれません。その分、ストーリーは、結末に向けて、まっすぐに進んでいきます。「守護」や「地頭」など、少し難しい言葉もありますが、小学校中~高学年の子どもたちが十分引き込まれる一冊です。

担当F・作者の平塚武二さんは、大正時代に創刊された児童雑誌「赤い鳥」の鈴木三重吉に師事し、さとうさとるさんやいぬいとみこさんら後進を育てることにも尽力した人です。この本の刊行は1968年ですが、初出は1955年、「青い鳥」という福音館書店で(おそらく)2号まで刊行していた雑誌(編集は「青い鳥発行所」)のようです。いったいどんな雑誌だったのか、作品にまつわる“歴史”にも興味がわいてくるのでした。

2024.07.25