【第11回】佐々木マキさん|(2)『ガロ』の方にぐんぐんと

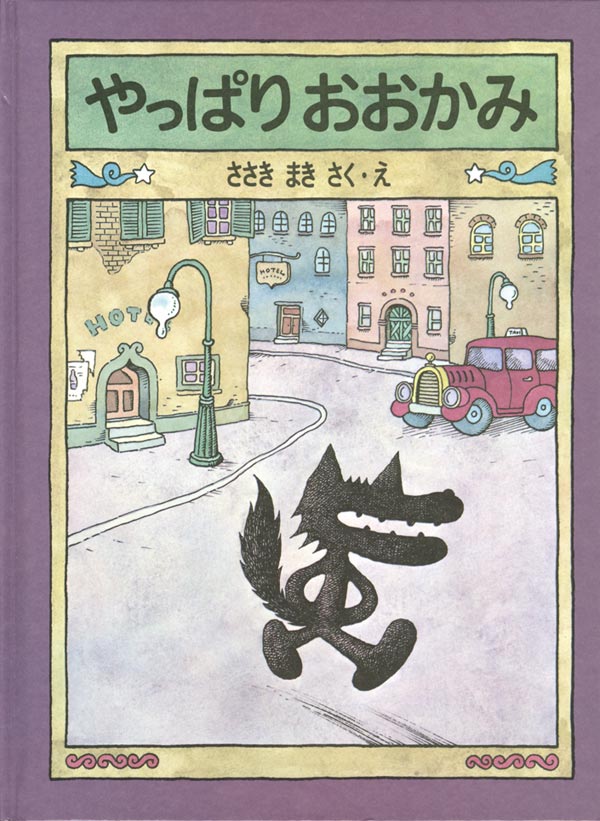

長谷川 『やっぱり おおかみ』の、おおかみが、何か追いつめられた感じのとき「け」って言いますよね。あれ、見たとたん、これは何なのだと思ってとらわれちゃう。その不安な気持と、「け」という音のとんがり方がいっしょくたになって、とても強烈な印象を残すんですよね。ジャズでピアノをひく人が途中で声をあげたりする、ああいう感じ。意味を持って何かを語る言葉というより、思わずワッと声をあげるときの音、という感じ。それが私にはとてもおもしろかったんです。

佐々木 それはたぶん、ぼくの生まれ育った環境のせいもあるかもしれません。ぼくの生まれ育った街というのは、要するに、論理とか言葉とかというものが、それほど力を持たない場所なんですね。ぼく自身も、言葉とか論理とかというものに頼らずにというと、おかしいけれども、重きをおかずに大きくなってきたみたいなところがあるんですよね。

長谷川 神戸でしたね。

佐々木 ええ、下町の商・工業地帯で、あんまり教養とか学歴のない、貧乏な人たちがたくさん集まっている街で……。まず論理の力は持てないし、また持てたとしても、それがそれほど説得力を持たない。まず生きていくとか、切実な問題が言葉以前に、うんと山積みされていて、それをこなしながら生きていくわけですから……。

長谷川 具体的に、子どもの佐々木さんに、どんなことが見えてましたか。

佐々木 派手な夫婦げんかがしょっちゅうあって、外からのぞいている近所の人たちの頭をかすめて皿が飛んでくるとか……。(笑)

長谷川 すごいですね。

佐々木 見に行くと、「おまえらァ! 見せもんとちゃうねんぞ。見たかったら、10円ずつ持ってこい!」って言われたり。(笑)

長谷川 それで、佐々木さんも見に行ってたんですか。

佐々木 そうです。それから、近所に住む朝鮮・韓国の人たちの家々から、朝鮮踊りのドラや太鼓の音が夜、聞こえてくるとか……。

長谷川 わあ、そういうのが枕元に響いてくるというのは、なんか、ファンタジーを感じちゃう。インテリ風の言葉や論理はなくても、すごく人間くさい、色彩豊かな世界ですね。先ほど、言葉とか論理とかに重きをおかずに大きくなってきたと言われましたが、いわゆる活字の方は読まれてましたか。

佐々木 初めて、ちゃんとした活字らしい本を読んだのは『モンテ・クリスト伯』で、もう、寝る間も惜しいくらい、おもしろくて。あれ、長いですよね。それでも、残りのページが減っていくのが、とても惜しかった。それで、うわあ、活字もこんなにおもしろいのかと、それからは、もう乱読。

長谷川 何歳ぐらいのときですか。

佐々木 中3だったかな。ディケンズの『二都物語』とか、吉川英治の『宮本武蔵』とか、もうワクワクして。

長谷川 高校時代は?

佐々木 なんかむずかしいのを読みだしてて、ジイドとかサルトルとか、わかっても、わからなくてもね。それから、文学書をたくさん読み始めてから、ぼちぼち詩のようなものをノートに書いていたんですが、マンガをかき始めたとたんに、ぱったり詩のようなものは書かなくなりました。

長谷川 詩を書くよりはるかに自分にぴったりというものを、見つけられたんですね。佐々木さんのマンガは、ひとこまひとこまが一つの作品になっている絵の連続みたいな感じがして、独特ですね。キリコの絵とか、ルドンの絵とか、ムンクの絵とかのように、何か後ろに、いろんな心を秘めて、それを言葉ではなく、絵に表わすことで、含蓄のある心理みたいなものが絵の中に凝縮されているような感じがします。大学では日本画を専攻なさったとか、どういういきさつで?

佐々木 油絵は、自分流に高校時代にやってましたから、まだやったことがないことをやりたかったんです。日本画というのは、すごく神秘的な感じがしたんです。なんか秘密めいた手順があって、それは誰かに教わらないと、秘伝はわからないと思いこんでいた。やってみたら、それほどのことではなかったんですけれども……。

長谷川 学校へは出ずに、せっせとマンガをかいて、投稿されてたそうですが。

佐々木 1964年に『ガロ』という雑誌が出て、白土三平が毎月百枚ずつ『カムイ伝』を連載していて、あと、つげ義春とか水木しげるとかがかいていたんです。いろいろ雑多なマンガが、それぞれ自分の世界を持っていて、誰のまねでもない自分の作品というものをどんどん出してくる、それがものすごく刺激になったんですよね。

長谷川 その中でも、どなたが一番印象的でしたか。

佐々木 そうですね。林静一とぼくは、ほぼ同時に『ガロ』に入選して、それから二人で競い合うようにして、次々とかいていったので、林さんというのは、やっぱり、ぼくにとっては刺激になりましたね。

長谷川 佐々木さんが20歳ぐらいのときですね。若いときのそういう、ワーッと切磋琢磨されるような世界というのは、すべてがそこに生まれてくるような感じですよね。

佐々木 そうなんですね。美大に入ったときと、『ガロ』にマンガが載り始めたのは同期で、なんか魅力あるもの二つが両側から引っぱって……。

長谷川 で、『ガロ』の方が勝った。

佐々木 そうなんです。ぼくは、なりゆきのままに、力を入れずにじっとしていたら、『ガロ』の方に、ぐんぐん引っぱられた。『ガロ』はだいたい60年代の終わりごろが全盛期なんですね。ちょうど、その時期にめぐり会ったのが、とてもよかったと思います。それから、家に『漫画讀本』というのが何冊かあって、高校生になってからは、自分で買いに行ったりして、ずっと見てたんですよ。それには、外国のひとこまマンガとか、長新太、井上洋介の、すごくいいマンガが載っていて、ぼくも、こういうのがかけたらいいなと思っていたんですよ。あの人たちの影響というのは、すごく大きいんです。絵の上というより、自分の進路というものに。

長谷川 お二人とも、今、絵本で活躍していらっしゃいますよね。子どもの絵本の方が、今では、おとなの文化より許容力が大きいみたいですね。佐々木さんの作品が『ガロ』に載ったのが1967年ですね。それから、68年、69年と載せて、それらをまとめた『佐々木マキ作品集』が70年に出たんですね。そして、73年に初めての絵本、『やっぱり おおかみ』を出された。

佐々木 そうです。

長谷川 作品集の中に出てくるおおかみは、独立してなくて、少年の心の影みたいな感じですね。

佐々木 そうです。ぼくは、自分がかく主人公がカッコをつけすぎたりしてくると、テレくさくて、無意識に、それと正反対のクールなものを出してきて、まぜっ返して、バランスをとろうとしたりするんですよね。

長谷川 『やっぱり おおかみ』は、子どもたちがすごく好きで、小学校の高学年から、4、5歳の子まで幅広く読んでやったんですけど、どの年齢でもそれなりに、ひきつけるものがあるらしく、いろんな角度からの、いろんな読み方、見方ができるんですよね。一枚岩じゃなくて、何枚にもなっている感じ。

佐々木 そうですか。

2017.04.11